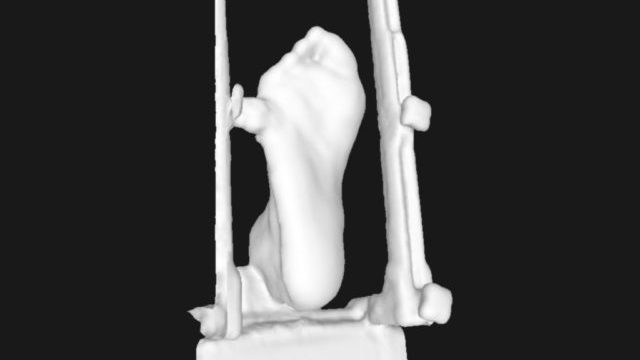

崩れた体幹、眠ったコア。

インナーマッスルを活性化すれば、体は本来の動きを取り戻し、驚くほど快適に。

デスクワークや運動不足で弱った体幹を、シンプルなトレーニングで目覚めさせましょう。

誰でも簡単に、短時間で、変化を実感できます。

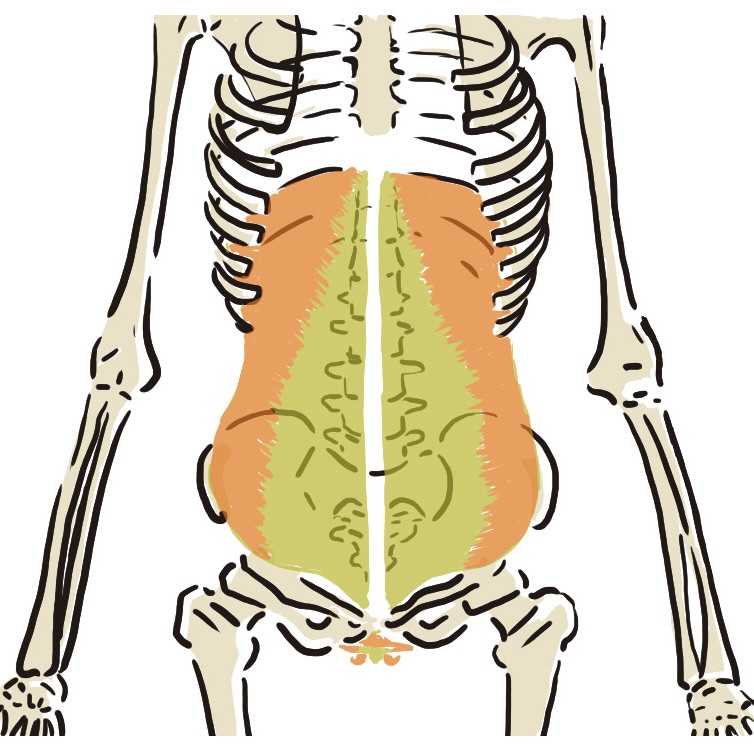

コア(腹圧)ってなに?

「体幹を鍛える」

「体幹が強い」

「体幹を安定させる」

こういった言葉はよく耳にしますが、その本質にあるのが「腹圧」です。

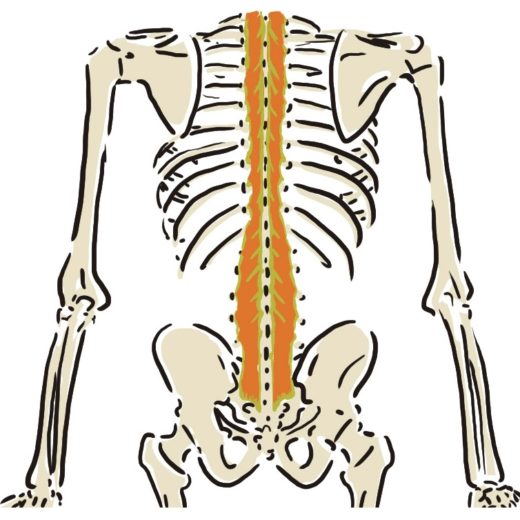

腹圧とは、お腹の中に生まれる内側からの圧力のことで、背骨や骨盤を内側から安定させ、姿勢や動作の土台をつくる大切な機能です。

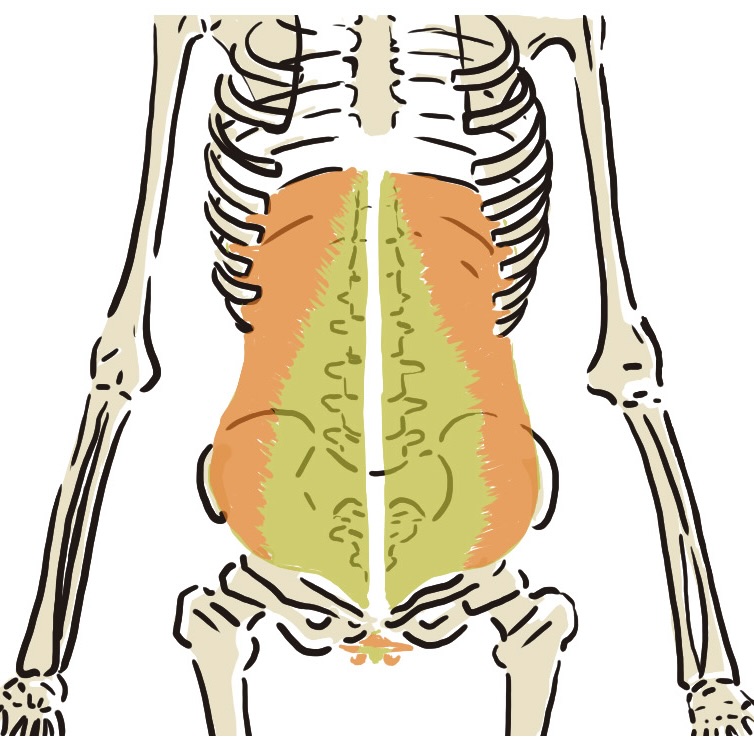

この腹圧を生み出しているのが、以下の4つの深層筋…いわゆる「インナーマッスル」です。

- 横隔膜:呼吸と連動し、腹腔を上から支える

- 腹横筋:お腹の最深層で、コルセットのように体幹を包み込む

- 多裂筋:背骨を支え、微細な姿勢の調整を担う

- 骨盤底筋:骨盤の底から腹圧を支える土台

これらが連動することで、お腹の内圧が適切に高まり、体幹が安定します。

腹圧がしっかり働いていると、歩く・走る・重い物を持ち上げるなど、日常の動作すべてにおいて軸がブレず、腰や関節への負担も軽減されます。

逆に、腹圧が機能していないと…

- 姿勢が崩れる

- 慢性的な腰痛や疲れやすさに繋がる

- 動作時に体の余計な部分が働きすぎてしまう

つまり、腹圧とは「筋肉の量」ではなく「正しく使えるかどうか」です。「力む」のではなく、「無意識に自然と働く」状態を目指すべきです。

そのためにも、日常の呼吸や姿勢を丁寧に整えることが、腹圧を鍛える最初の一歩になります。日常生活の中での生活動作、呼吸や姿勢を丁寧に整えることが、腹圧を引き出し、鍛えていく第一歩になります。

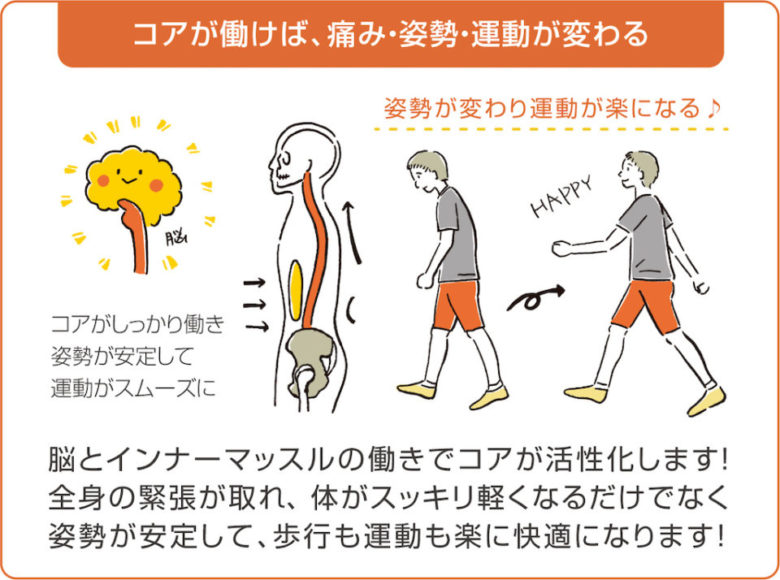

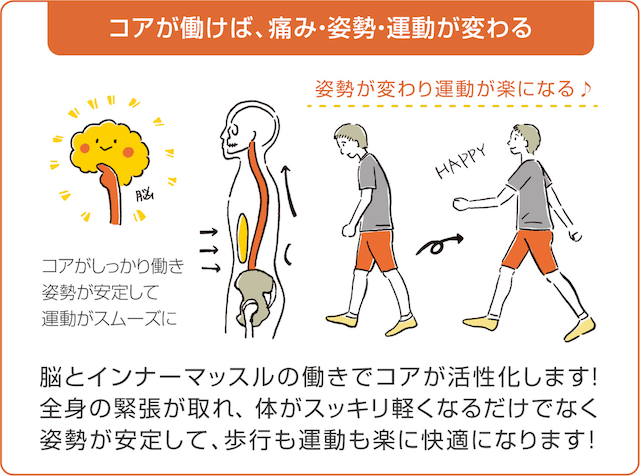

コア(腹圧)が働くと

どうなる?

体幹の安定と

「動き出し」の質が変わる

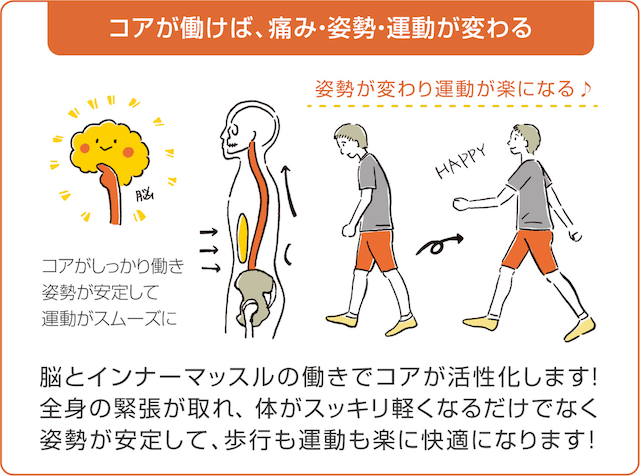

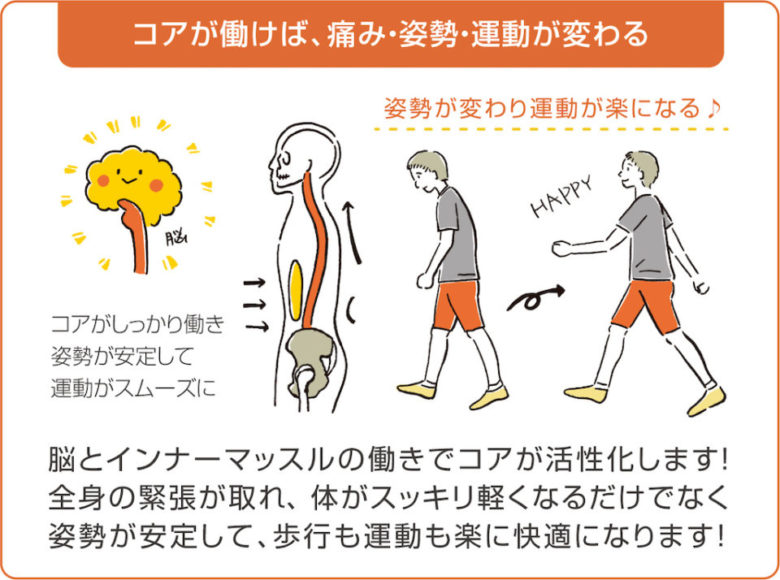

コア(腹腔内圧)がしっかり働くと、体の内側から「支える力」が生まれます。

この内圧が背骨や骨盤を安定させ、体幹がしっかりと固定されることで、姿勢や動作の土台が整います。

体幹が安定すると、手足の動きにも無駄がなくなり、全身のパフォーマンスが向上。スポーツやトレーニングでは動き出しがスムーズになり、日常生活でも疲れにくくなるなど、明確な違いを感じられるようになります。

腹圧を高める5つのメリット

- 体幹が安定し、

姿勢が崩れにくくなる

背骨や骨盤を内側から支え、軸のぶれを抑える。

- 動き出しの質が向上し、

スムーズに動ける

準備反応(APA)が働き、反応の速さやキレが変わる。

- 手足の力が無駄なく伝わり、

パフォーマンスが上がる

体幹が固定されることで動作の出力効率が高まる。

- 関節や筋肉の負担が減り、

ケガや痛みの予防につながる

力の分散がうまくいくため、局所へのストレスが少なくなる。

- 疲れにくくなり、

日常動作がラクになる

効率的な動きができることで、エネルギーの消耗が抑えられる。

さらに、身体のブレや不安定さが減ることで、関節や筋肉への負担も軽くなり、慢性的な痛みやケガの予防にもつながります。腹圧を高めることは、ただ筋肉を鍛えるだけでは得られない、「動きの質」や「身体の使い方そのもの」を整える鍵。

スポーツではフォームや瞬発力が安定し、高齢者では転倒や疲労の予防に、産後の女性には体型の回復や骨盤の安定に、そして日常生活では姿勢や動作が自然に整い、動きやすくなる。

腹圧はあらゆる人の「基本動作の質」を底上げしてくれる、内側からの土台づくりなのです。

原因のハッキリしない

慢性的な痛み

コリ感・ハリ感

しびれ・重だるさ

力が入らない

緊張・力み・硬さ

関節の動きにくさ

こんな症状でお困りではありませんか?

\コア(腹圧)が気になったら/

あわせて読みたい

腹圧とは?間違いだらけの腹圧と体幹の常識(IAP/腹腔内圧)

腹圧(IAP)とは、お腹の中にかかる圧力 腹圧は、体幹を支える「見えない安定力」 腹圧(IAP:Intra-Abdominal Pressure)とは、お腹の中にかかる圧力のこと。体幹を支…

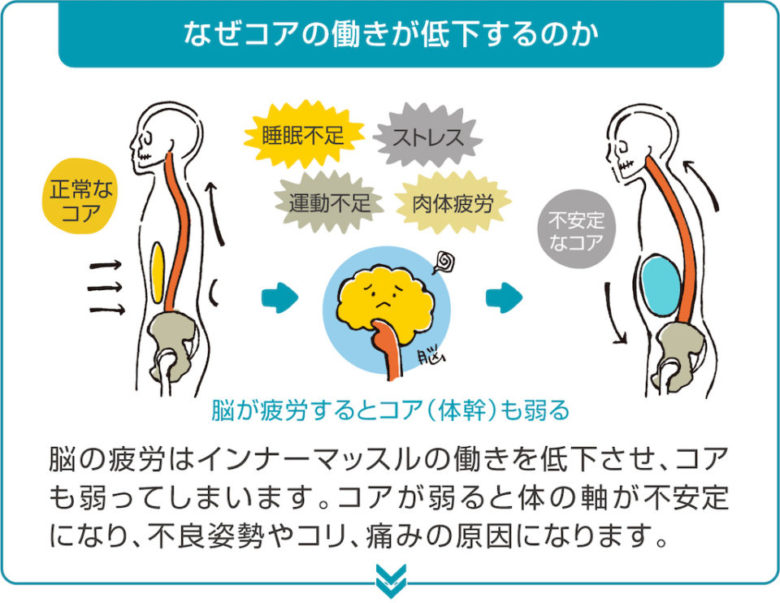

コアが働くと、体は驚くほど自然に整いはじめます

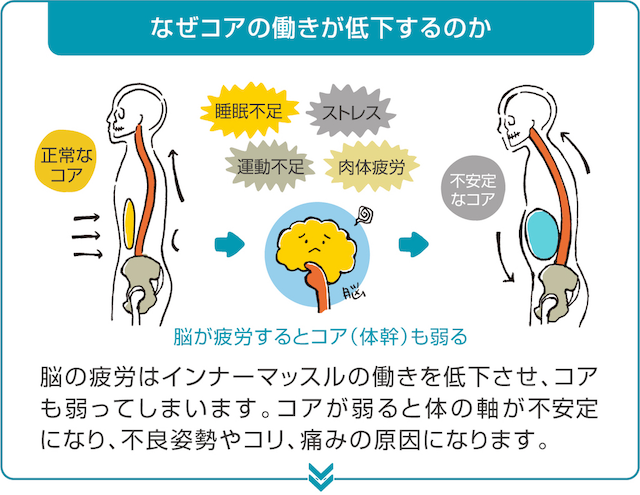

現代の生活習慣で乱れた体のシステム。そのカギを握るのが「コア(腹圧)」です。コアを活性化すれば、姿勢、動作、呼吸、自律神経まで整い、驚くほど快適に動けるように。神経メカニズムに基づく【コアアプローチ®︎】で、即効性と持続性を実感してください。

コア(腹圧)が安定することで

得られるメリット

一般的な体幹トレーニングとは違い、即効性に優れています。

コアが目覚めると、体幹が安定し、筋肉は緩み、関節もスムーズに。

日常生活からスポーツ、ダンスまで、動きがダイナミックに変わります。

※効果には個人差があり、セッション後の変化は一例で、効果を保証するものではありません。

※効果には個人差があり、セッション後の変化は一例で、効果を保証するものではありません。

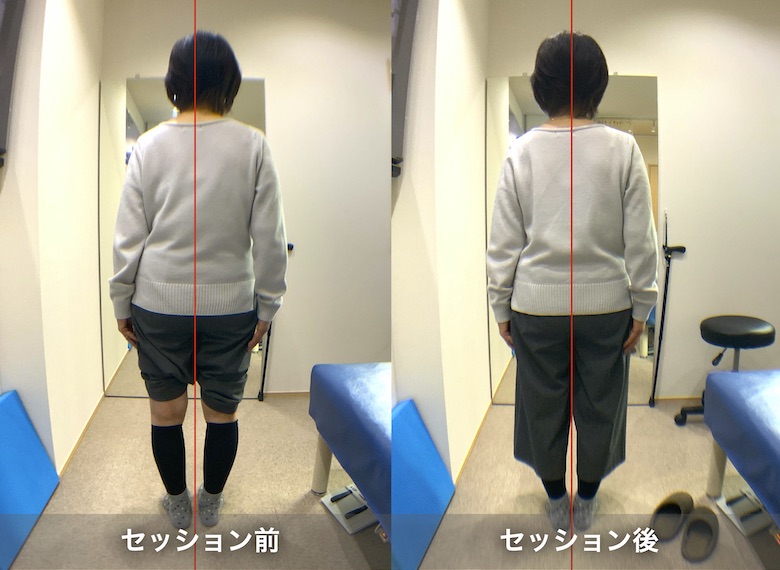

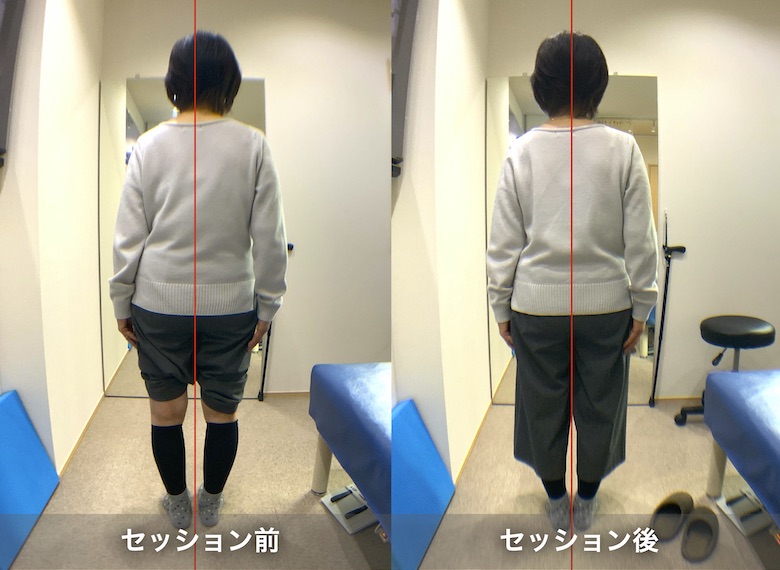

自然に体幹が安定し

意識せず姿勢が整う

インナーマッスルを適切に刺激すれば、無理なく背筋が伸び、体は自然と起き上がります。

コンディションが整えば、姿勢は「意識しなくても」変わるもの。

セッション前後で、誰が見てもわかる変化を実感してください。

コアの活性化により腹圧が回復、姿勢は短時間での変化が期待できます

※効果には個人差があり、セッション後の変化は一例で、効果を保証するものではありません。

※効果には個人差があり、セッション後の変化は一例で、効果を保証するものではありません。

パーキンソン病の患者様。パーキンソン病の患者さまの場合、姿勢をコントロールするのが難しいことが多くあります。しかし、神経系の姿勢調節機能が回復してくると、腹圧が適切に働きはじめ、体幹が安定します。その結果、動作時の重心のブレが少なくなり、日常の動きもスムーズになっていきます。

\姿勢が無意識に整う理由/

あわせて読みたい

APAとは?腹圧と体幹をコントロールするメカニズム(IAP/腹腔内圧)

APAは、姿勢の先回りシステム 姿勢は「無意識」に整う 私たちの姿勢は、意識しなくても常に微調整されています。その背景にあるのが、予測的姿勢調節で、APA(Anticipat…

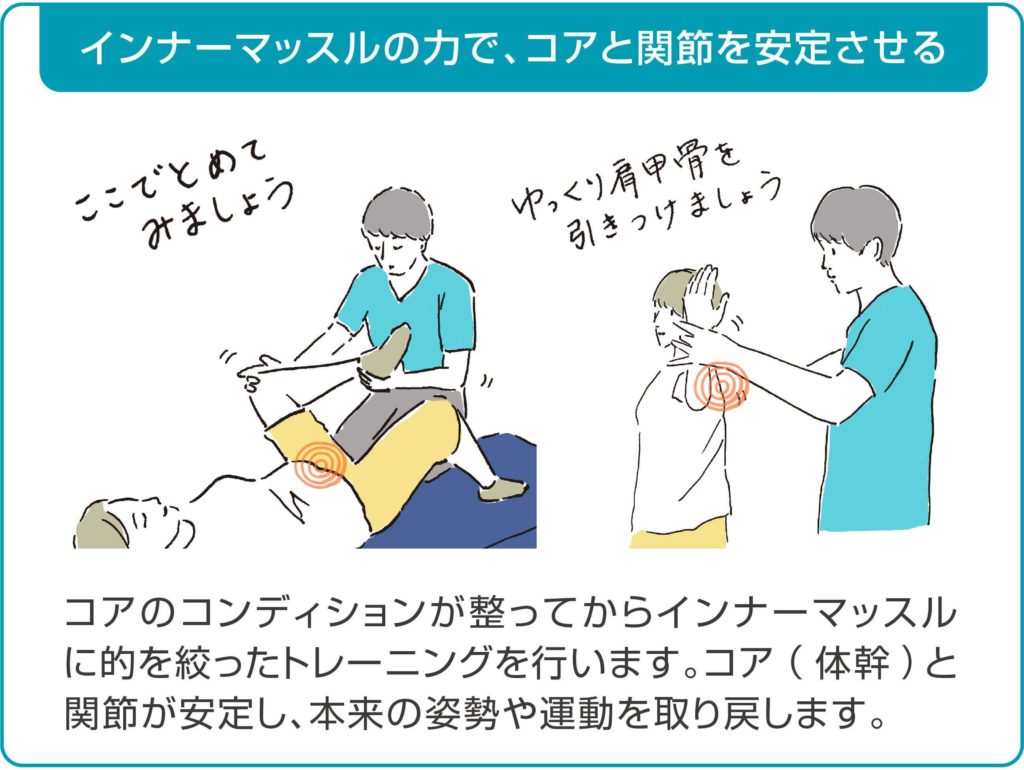

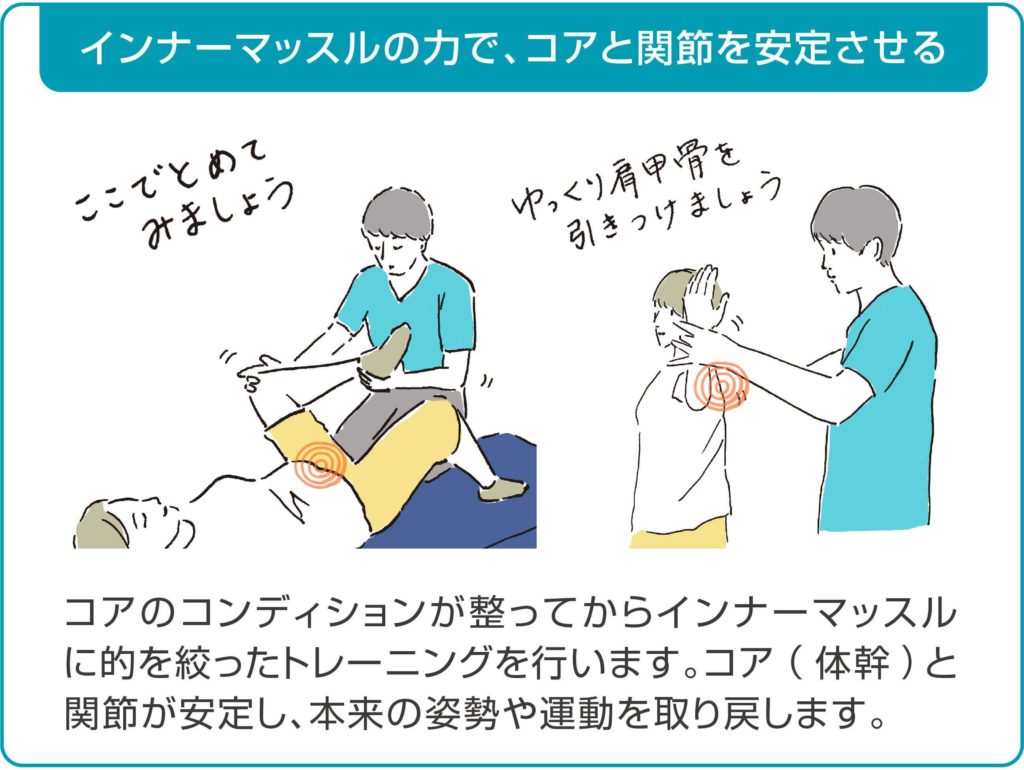

骨格を安定させるシンプルなトレーニングで、着実に効果が積み上がっていきます

※効果には個人差があり、セッション後の変化は一例で、効果を保証するものではありません。

※効果には個人差があり、セッション後の変化は一例で、効果を保証するものではありません。

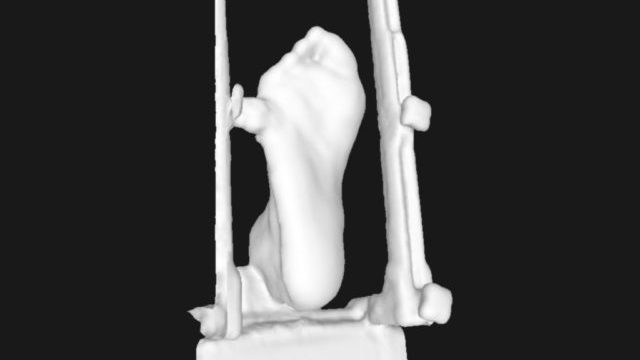

有痛性外脛骨に悩んでいたクラシックバレエの選手の方。練習後には必ず患部が赤く腫れ、痛みに悩まされていましたが、今ではすっかり改善。自身で体の状態をコントロールできるようになり、安心して練習に取り組めています。

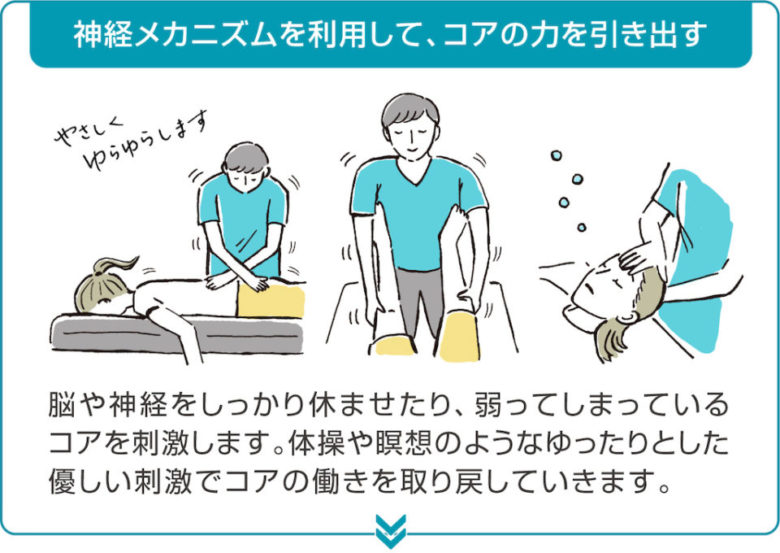

一般的な体幹トレーニングと

何が違うのか?

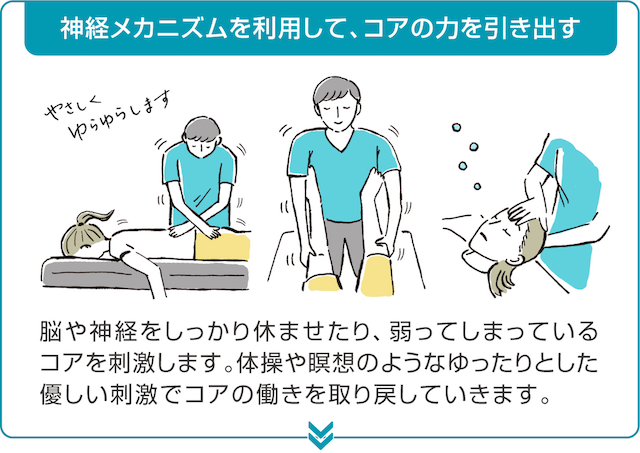

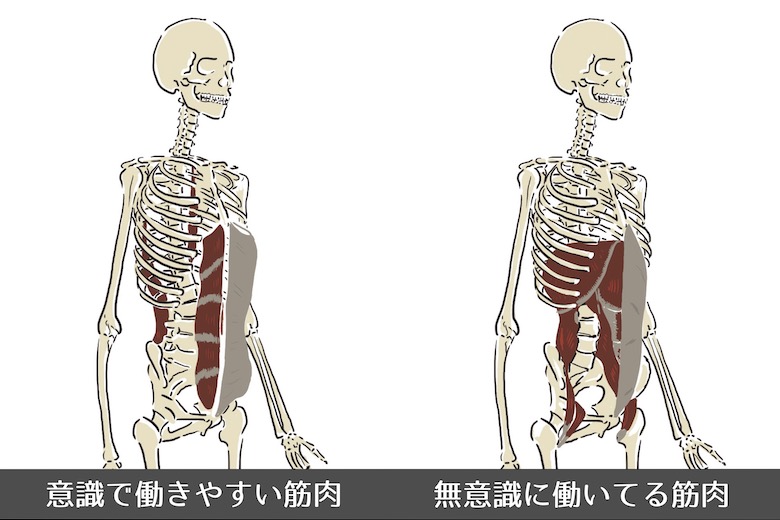

インナーマッスルは意識して鍛えようとすると、かえってアウターマッスルに負担がかかり、効果が出にくくなります。

本来、体の深層部の筋肉は「無意識」で働くもの。

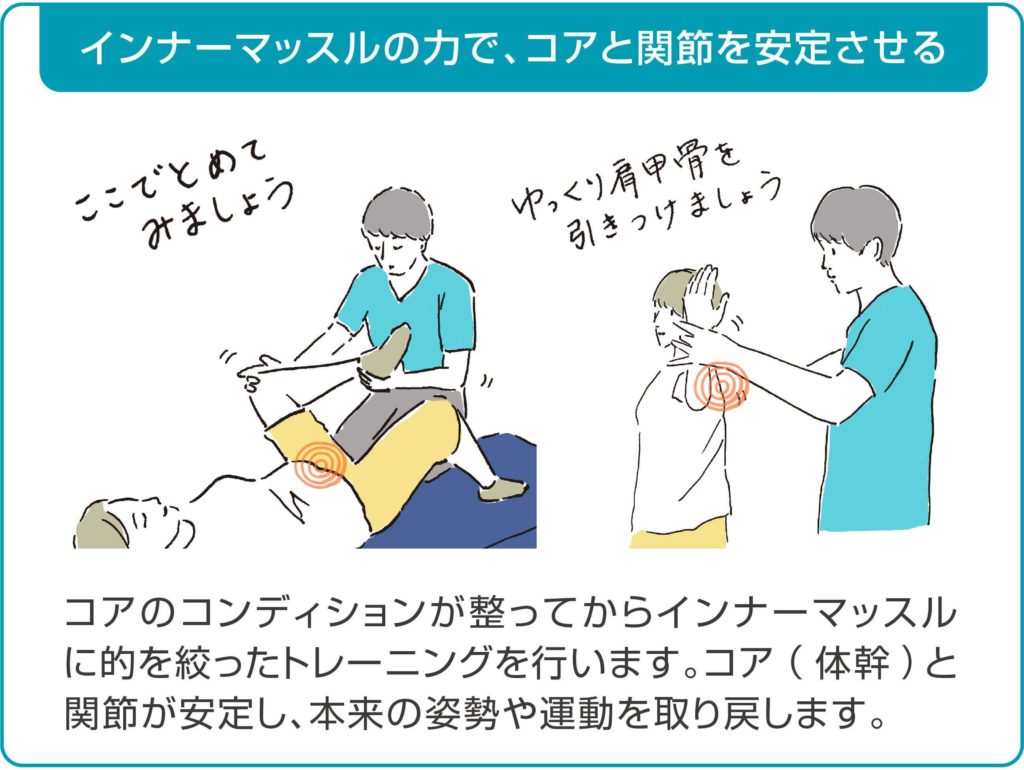

コアアプローチ®︎は、その自然なメカニズムを活かして、インナーマッスルを適切に刺激します。

だから、その場で変化を実感でき、怪我のリスクも最小限に抑えられるのです。

はせ川

はせ川

インナーマッスルを働かせるポイントは、無意識であること!

意外と知らない

「インナー」の役割と鍛え方

腰痛の原因は

実は「体の内側」にあった

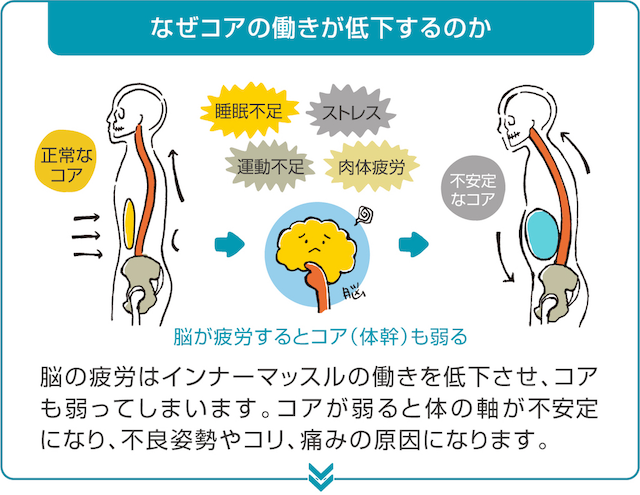

「インナーマッスル」耳にしたことはあっても、実際にどんな働きをしているのかは、あまり知られていないのが現実です。ですがこの体の内側を支える筋肉は、腰痛や姿勢の崩れ、慢性的な疲れやすさなど、日常で感じる不調の多くと密接に関わっています。

急性のぎっくり腰でも、慢性の腰痛でも、インナーマッスルを正しく使えるようになることで、トレーニングや体操だけで驚くほど症状が改善するケースも珍しくありません。

その鍵を握るのが、「腹圧(ふくあつ)=腹腔内圧」のコントロールです。腹圧を安定させるために働くのが、以下の4つの深層筋からなる「インナーユニット」と呼ばれる筋肉群です。

腹圧をコントロールする

4つの中心筋

- 横隔膜(おうかくまく)

呼吸を担う筋肉で、腹腔の「天井」。息を吸うときに下がり、腹圧を高める基盤を作ります。

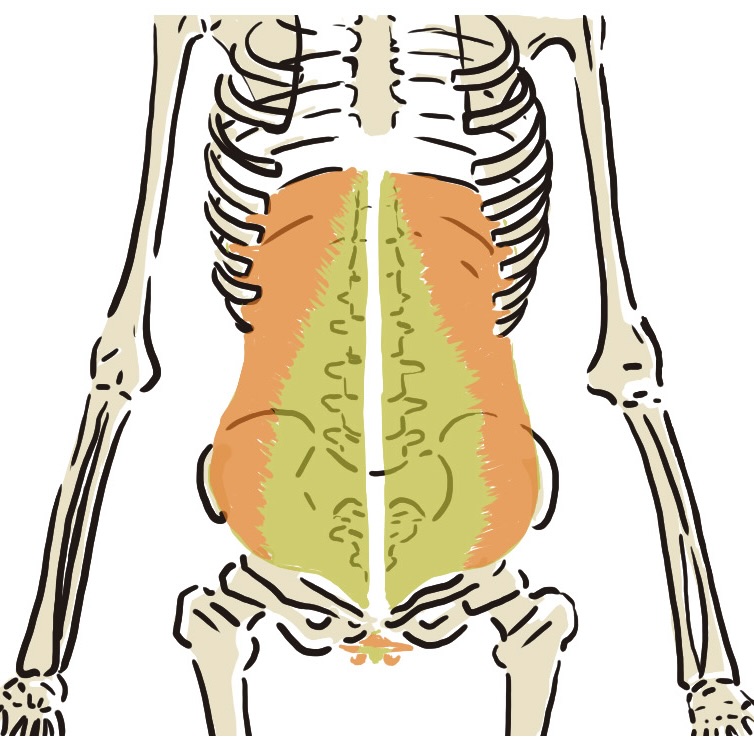

- 腹横筋(ふくおうきん)

お腹をぐるっとコルセットのように包む筋肉で、腹圧の「壁」。腹圧を直接高め、体幹を締める役割を担います。

- 多裂筋(たれつきん)

背骨の際を支える深層の背筋。腹腔の「背面」から支えることで、体幹の安定性を高めます。

- 骨盤底筋群(こつばんていきんぐん)

腹腔の「底」を構成し、下から圧力を支える役割。排尿・排便機能にも関わります。

この4つの筋肉が協調して連動することで、呼吸・姿勢・動作を安定させるための適切な腹圧が維持されます。いずれかの機能が低下すると、コア(体幹)の安定性が損なわれ、腰痛や姿勢の崩れ、疲労感といった問題が生じやすくなります。

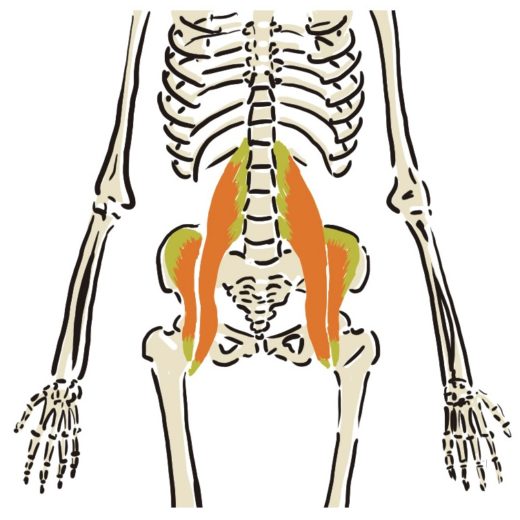

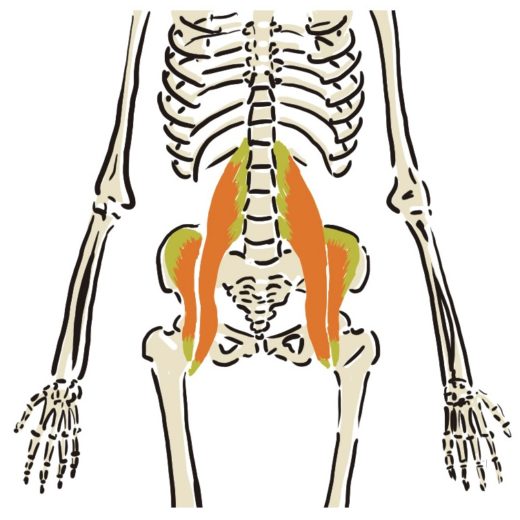

腸腰筋が支える「下腹部の安定」

腸腰筋(ちょうようきん)は、腰椎(背骨の腰の部分)から骨盤を通って、太ももの内側の骨(大腿骨)につながる深層筋です。実はこの腸腰筋、歩く・走るなどの動きだけでなく、体幹の下部を内側から安定させる重要な役割を担っています。

なぜ腸腰筋が重要なのか?

現代人に多い「反り腰」や「ぽっこりお腹」の背景には、腸腰筋の機能低下が潜んでいることが少なくありません。

腸腰筋は、背骨の前側から脚にかけて身体を“内側から吊り上げる”ような構造になっており、この筋肉がしっかり働くと、骨盤が正しい位置に収まり、下腹部の安定感が生まれます。

一方で、この筋肉が弱ってしまうと…

- 骨盤が前に倒れて「反り腰」に

- 下腹部が突き出て「ぽっこりお腹」に

- 歩くたびに骨盤がグラグラし腰に負担がかかる

このような不調に繋がりやすくなります。

腸腰筋は、腹筋のように表面にある筋肉ではないため、「意識」ではうまく動かせないのが特徴です。腹圧やインナーマッスルと連動するような形で鍛えていくことで、腸腰筋の本来の機能が目覚め、自然と姿勢や動きの質が高まっていきます。

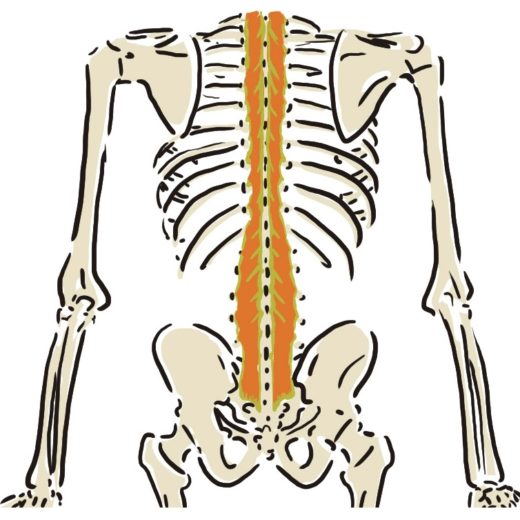

多裂筋は、背骨を “軸” で支える

多裂筋(たれつきん)は、背骨のすぐ近くを縦に走っている深層筋で、首から骨盤までを細かく支えるように張り巡らされている筋肉です。とくに腰のあたりでは、骨盤と背骨をつなぐ「安定の土台」として機能しており、体幹の後ろ側から姿勢や動作のブレを抑える“縁の下の力持ち”として働いています。

なぜ多裂筋が重要なのか?

日常の動作の中で、背骨はほんのわずかに前後左右に揺れながら動いています。

このとき、多裂筋がピンポイントで背骨の角度を微調整し、常に中心軸を維持してくれているのです。

もし多裂筋が働かなくなると…

- 背骨を正しく支えられなくなる

- 骨盤が傾き、反り腰や猫背が悪化

- 動くたびに「グキッ」とした違和感や痛みが出やすくなる

このような問題が起こります。とくにギックリ腰や慢性的な腰痛の大きな要因になることが多く、見逃されがちなキーマッスルです。

多裂筋を正しく目覚めさせるには、単体で鍛えるのではなく、運動全体の中で働く状況を作ることが大切です。

多裂筋は、腹横筋や骨盤底筋、腸腰筋などと同じくインナーユニットの一員です。表面的な筋トレで背筋を鍛えようとしても、多裂筋には届きません。むしろ “がんばらないこと” が重要で、静かな姿勢保持や、正しい呼吸とセットにした地味なエクササイズが最も効果的です。

「背中が張る」「いつも腰が重だるい」そんな方こそ、多裂筋が適切に機能していないサインかもしれません。しっかりと軸が通った体に変えていくには、この見えない筋肉の目覚めが欠かせないのです。

一般的な体幹トレーニングは、全身運動になることが多いため、弱った筋肉はほとんど動かず、他の筋肉が代償的に働く傾向があります。

結果として、効果を感じにくいばかりか、かえって痛みが悪化するケースもあります。正しい順序と方法で、体を“再教育”していくことが大切です。

脳から神経を整え、

コアを目覚めさせる

驚くほどやさしいのに

芯から強くなる

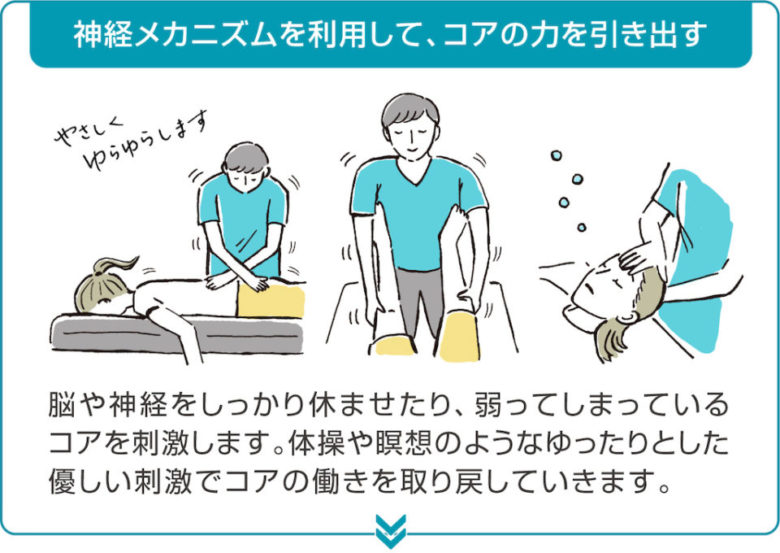

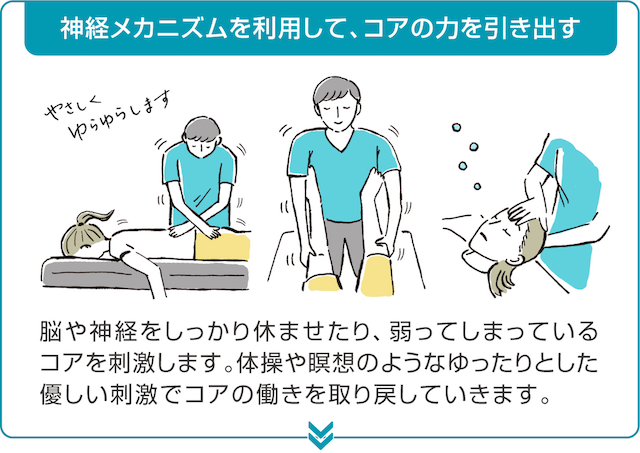

筋肉でも、骨でもなく、脳・神経に静かに働きかけることで、体の芯から自然と目覚めはじめます。

押さない、揉まない、ボキボキしない、グリグリもしない。ただ「そっと触れるだけ」なのに、驚くほど深くまで届くきます。

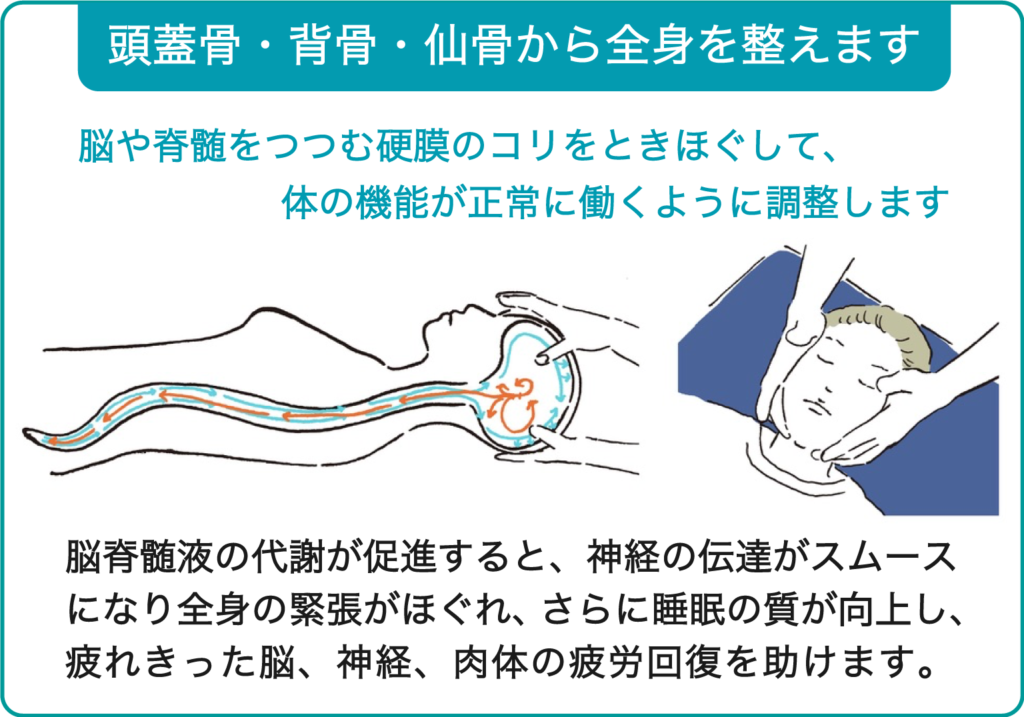

頭蓋や背骨、仙骨などへ微細なタッチを通じて、神経のリズムや体液(脳脊髄液)の循環に調和するよう働きかけることで、自律神経が安定し、腹圧や姿勢制御が本来の働きを取り戻していきます。

「鍛える」よりも、「目覚めさせる」

心地よく穏やかに身体能力を引き出す

リラクセーションに用いるのはクレニオセイクラルセラピーという自然療法です。軽く触れるくらいの優しい施術を用いて、原始的なヒトのリズムやバランスを整え、身体の緊張をほぐし自己修復力を促進します。

体の奥から力が入りやすくなる感覚を、ぜひ体験してみてください。

神経のコンディショニング

施術中は強い刺激を加えることは一切ありませんので、大きなリスクはありません。多くの方が寝息をたてるくらい、心地よく穏やかで静かな施術です。

足から骨盤、背骨、首、頭蓋骨と、体の中からゆっくりと解きほぐしていくため、神経メカニズムの不調和によって引き起こされるさまざまな症状にも効果が期待できます。

- 緊張・こわばり

- 不眠症状、睡眠障害

- 食いしばり・TCH

- 耳鳴り、耳閉感

- 眼精疲労・かすみ目

- ブレインフォグ

- 頭痛、頭重感

- 首肩こり、緊張

- 自律神経の乱れ

- 疲れ目・眼精疲労・かすみ目

脳や脊髄を包んでいる脳硬膜の緊張が解けることによって、体のもつ自律的なバランス調整が正常に行われるようになり、痛みの変化、全身のリラクセーション効果、循環改善効果なども期待できます。

年齢に関係なく、その場で変わる。

コアアプローチ®︎で、動ける体に。

患者さまの体験談

競輪 東京 A級 金辺 雄介選手

競輪 東京 A級 金辺 雄介選手

魔法にかかったかのような感覚で

びっくりしました!

井田麻衣子 さん

井田麻衣子 さん

今まで揉みほぐしやマッサージでしっかりやってもらったとゆう感覚でまぁ2~3日残ってるかなぐらいだったのですがこちらは、表現は子供っぽいかもしれませんが魔法にかかったかのような感覚でびっくりしました!今まで味わったことがなく感動と興奮でした。クチコミ評価高いのも納得です。また是非お願いしたいと思っています。ありがとうございました

※効果には個人差があり、効果を保証するものではありません。

目に鱗の体験でした

TT46 さん

TT46 さん

目に鱗の体験でした。体のコアが弱まる・崩れることで他の筋肉に緊張負担をかけて様々な影響が出ることを知りました。反対にコア機能が正しく動く様にトレーニングすることで体が正しく動くようになり結果、正しい姿勢、パフォーマンスの出る動き、などに繋がるということで、これまで自分がいかに対処療法しかしてこなかったか理解しました。マッサージや貼り薬など一時療法を目指すより、正しいコアの動きを定着化させる方法の方がよりコスパがいいのではないのでしょうか。

※効果には個人差があり、効果を保証するものではありません。

確実に良くなってるのを実感できる

最高にいい整体でした

02 aki さん

02 aki さん

初回の体験を受けましたが

何が原因で今どこが悪くなっているのか

それをどう良くしていくのか

とてもわかりやすく説明していただきました。

施術中も終わった後も確実に良くなってるのを実感できる最高にいい整体でした。

一回行ったら絶対リピート確定

体のことを完全に知り尽くした最高の先生でした

※効果には個人差があり、効果を保証するものではありません。

大人だけでなく、スポーツをする

子供たちのパフォーマンス改善

Takashi Oikawa さん

Takashi Oikawa さん

根本原因を見つけ体の特性に合った施術、トレーニングをしてもらえます。大人だけでなく、スポーツをする子供たちのパフォーマンス改善なども幅広く対応していただけるので、これから長くお世話になりたいと思ってます。

※効果には個人差があり、効果を保証するものではありません。

理論的、科学的根拠に基づき、

根本から治療してもらえます

Y.Okawara さん

Y.Okawara さん

慢性的に頭痛や肩こり、腰痛、そして足の痛み等をお持ちの方は是非一度先生に診てもらうと良いと思います。先生もとても親切で、理論的、科学的根拠に基づき、根本から治療してもらえます。他のよくある整骨院とは違います。

※効果には個人差があり、効果を保証するものではありません。

説明が分かりやすく、

聞いていてとてもスッキリしました

yoko S さん

yoko S さん

とても信頼できる先生だと感じました。痛みの箇所の対処療法だけでなく、体全体をよく見てくださいました。先日、中学生の娘の足首の痛みを診ていただきましたが、娘の足裏の問題と、その足と付き合うためのトレーニングを教えていただきました。説明が分かりやすく、聞いていてとてもスッキリしました。娘にも分かりやすく説明してくださり、本人も自分の体のことをきちんと理解できていました。施術の最後に、基本の体作りの重要性を娘に丁寧に説明してくださいました。

※効果には個人差があり、効果を保証するものではありません。

沢山の医療機関に通った上で半ば

諦めていましたが、希望が見えました

zono hana さん

zono hana さん

身体の痛みはその箇所だけの問題としか思っていませんでしたが、こちらで診て頂き、あちこちの問題が全て繋がって最終的に痛みになって現れているのだと知りました。目からウロコです!!沢山の医療機関に通った上で半ば諦めていましたが、今日少し希望が見えた気がします。これまで見て見ぬ振りをしてきた身体全体の不具合を、先生を信頼して改善していきたいと思います。説明が的確で親切で、とても分かりやすいです。

※効果には個人差があり、効果を保証するものではありません。

稲城鍼灸はせ川フィジオ

インナーマッスルを狙い撃ちする体操・パーソナルトレーニング・体外衝撃波療法・鍼治療・インソール調整を組み合わせ、症状にとらわれず、人間本来のパフォーマンス回復を目指します。

コアコンディションを整える独自のアプローチにより、一般的な方法では得られない変化を実感され、遠方からも多くの方に通っていただいています。

こんな方におすすめ

- 説明や技術に納得した施術を受けたい

- 体の変化をしっかり感じたい

- 改善につながる施術を探している

- ありきたりな施術で変わらなかった

- 自分で改善する方法も学びたい

一人ひとりの期待に、結果で応える。説明も施術もアフターケアも、すべて丁寧に。確かな知識と技術で、あなたの体に本気で向き合います。

コアアプローチ®︎

神経×インナーマッスル×腹圧コントロール。体幹が安定し、体のパフォーマンスが劇的に変化。

詳細はタップ

クレニオセイクラルセラピー

優しいタッチで、神経の緊張をほどく。脳脊髄液の巡りを促し、深いリラックスへ。

詳細はタップ

体外衝撃波療法

コリ固まった筋膜・筋肉を一気にほぐし、血流と回復力を高める。自然治癒力を最大化。

詳細はタップ

足底板・インソール

足元から整える、医療用インソール。足病医学に基づくアプローチで、姿勢と歩行を根本改善。

詳細はタップ

手当の心を大切に

代表 長谷川幸司

代表 長谷川幸司

からだの痛みや悩みに寄り添い、回復と予防をサポートします。

薬や検査機器に頼らず、丁寧な対話と手当てで、あなた本来の力を引き出すお手伝いをしています。

2005年に国家資格を取得後、吉祥寺・三鷹・都内の臨床現場で経験を重ね、技術だけでなく、人に寄り添う姿勢を大切に磨いてきました。

これからも、皆さまの日常をより快適にするために力を尽くしてまいります。

国家資格・認定資格

- 柔道整復師(登録番号:65208号)

- 鍼灸師(登録番号:鍼129663号 灸129515号)

- NWPL Podiatric Biomechanics認定

- Upledger Institute International CST1,2

- SUPERfeet TECH System

- KT Tape Advanced

稲城市産業振興プラザにて

稲城市産業振興プラザにて

東京稲城リータリークラブにて

東京稲城リータリークラブにて

本当の改善は

「理解と気づき」から

痛みやコリ、関節の硬さや体の力みを改善するためには、体の仕組みを理解し、正しい使い方を身につけることが大切です。

体の軸を支える筋肉と神経の働きを整え、バランスよく動けるようになることで、不調の根本改善につながります。

症状が続いている方も、まずは体への理解を深め、「なぜ不調が起きるのか」を見極めることからはじめましょう。

稲城鍼灸はせ川フィジオ

「腹圧と体幹」について、どのくらい知っていますか?

姿勢が崩れる、腰がつらい、なんとなく疲れる… その原因、実は「腹圧」が関係しているかもしれません。 腹圧って何?という方は、こちらの入門記事 をご覧ください。