不眠症の原因と改善アプローチ

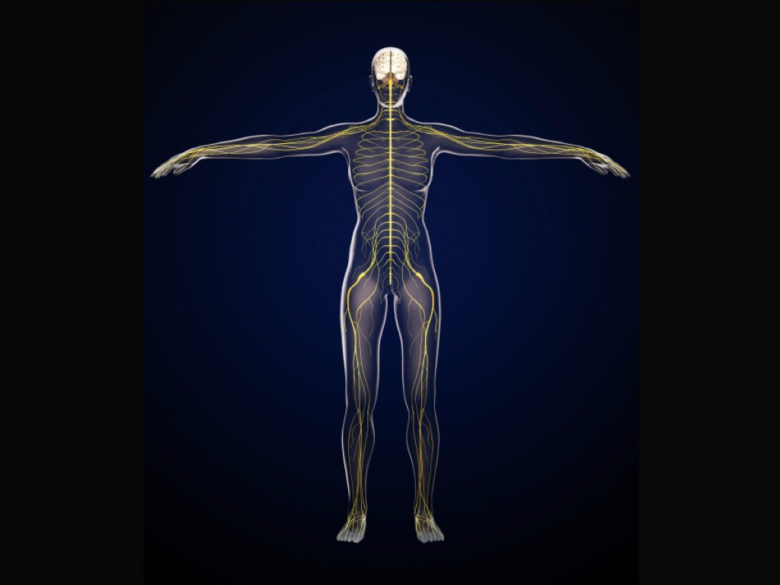

私たちの睡眠は、自律神経のバランスによって管理されています。呼吸、心拍、血圧、内臓機能と同じく、睡眠も無意識のうちに調節されます。

しかし、ストレスや生活習慣の影響でこのバランスが乱れると、眠りが浅くなり、慢性的な不眠症に悩まされることになります。

不眠症は「十分な睡眠時間を確保しているにも関わらず、熟睡感が得られない状態」を指します。一方、睡眠不足は「そもそも睡眠時間が足りていない状態」です。

不眠症の多くは「適応障害性不眠症」と呼ばれ、ストレスや生活環境の変化が原因で発症します。一時的なものであれば問題ありませんが、長引くと身体や精神に影響を及ぼします。

不眠症の主な原因

1. 自律神経の乱れ

- 交感神経が優位になりすぎることで、リラックスできず入眠困難になる

- 日中のストレスが蓄積し、副交感神経の働きが抑制される

- 慢性的な疲労や過度な興奮状態が持続することで睡眠の質が低下

2. 呼吸の浅さと酸素不足

- 胸郭の可動性が低下し、呼吸が浅くなることで脳への酸素供給が減少

- 不十分な酸素供給が交感神経を刺激し、睡眠中もリラックスできない

- 呼吸の乱れが自律神経のバランスを崩し、途中覚醒を引き起こす

3. 体内時計(クロノタイプ)の乱れ

- クロノタイプ(朝型・夜型の遺伝的な個人差)と実際の生活リズムが合わない

- 夜間のブルーライトや人工光の影響でメラトニンの分泌が抑制される

- 長時間のデスクワークや屋内活動によって日光を浴びる時間が不足する

- 仕事や学校のスケジュールが体内リズムと合わず、慢性的な睡眠負債を引き起こす

4. 筋肉の緊張と血流不全

- 長時間の姿勢不良によって背中や首周りの筋肉が緊張し、神経が過敏になる

- 血流が悪化し、冷えやこりが生じることで入眠障害や途中覚醒につながる

- 緊張状態が持続すると、副交感神経の働きが抑えられ、眠りが浅くなる

5. 睡眠ホルモン(メラトニン)の不足

- 夜間のスマホやパソコン使用による光刺激でメラトニンの分泌が低下

- ストレスによるコルチゾールの過剰分泌がメラトニンの合成を妨げる

- 必要な栄養素(トリプトファンやマグネシウム)の不足が影響する

不眠症の主なタイプと特徴

不眠症にはいくつかのタイプがあり、それぞれ原因と対処法が異なります。

1. 入眠障害(寝つきが悪い)

- ストレスや不安による交感神経の過剰興奮

- 寝る前のスマホやカフェイン摂取

- 生活リズムの乱れ

入眠障害があると、布団に入っても脳が覚醒したままでなかなか寝つけません。特に、ストレスによる交感神経の過剰な働きが原因である場合、リラックスするための習慣づくりが必要です。

2. 熟眠障害(途中で目が覚める)

- 睡眠時無呼吸症候群や頻尿

- 筋肉の緊張や自律神経の乱れ

- 血流の悪化による体の冷え

睡眠の途中で何度も目が覚めてしまうのが熟眠障害の特徴です。これは、血流が滞ったり、体が過度に緊張することで起こることが多く、睡眠の質を高めるためには体のコンディションを整えることが重要になります。

3. 早期覚醒(朝早く目が覚める)

- 体内時計の乱れ(クロノタイプとのミスマッチ)

- ストレスホルモンの過剰分泌

- 睡眠の浅さによる影響

早朝に目が覚めてしまい、二度寝ができない状態が続くと疲労が抜けにくくなります。特に、ストレスや加齢によるホルモンバランスの変化が影響している場合が多く、生活習慣の改善が求められます。

睡眠のメカニズムとその役割

睡眠には、レム睡眠(浅い眠り)とノンレム睡眠(深い眠り)があり、約90分周期で交互に現れます。このリズムが乱れると、目覚めの悪さや疲労感が抜けない状態が続きます。

レム睡眠とノンレム睡眠

レム睡眠のレムとは「Rapid Eye Movement」とのことで、その頭文字を取ってREM(レム)と呼ばれています。

和訳すると「急速眼球運動」となります。私たちの脳は、眠気が強い時には一定方向へ眼球を固定することができなくなるため目がゆっくりと動いてしまい、焦点が合わなくなったりしてしまいます。

レム睡眠は体は休んでいるのに、脳は活動している状態です。

一番深いノンレム睡眠の時期では、小さな物音などで目を覚ますことはなく、ホルモンの分泌などもこの時期が多くなります。

レム睡眠とノンレム睡眠は60分〜120分周期で交互に出現していて、睡眠の前半にはノンレム睡眠が多く、明け方に向かうにしたがってレム睡眠が多く現れるようになります。

それぞれの周期に応じ、ホルモンの分泌など生理的な働きが起こっています。

レム睡眠(浅い眠り)

- 夢を見ることが多い

- 記憶の整理と定着を行う

- 筋肉が弛緩しているが脳は活動中

ノンレム睡眠(深い眠り)

- 脳と体を完全に休ませる

- 成長ホルモンが分泌される

- 免疫機能の修復と強化が行われる

睡眠の前半には深いノンレム睡眠が多く、明け方に向かうにしたがってレム睡眠の割合が増えます。このサイクルを整えることが、疲労回復や健康維持において重要なポイントとなります。

不眠症を改善するために

不眠を改善するためには、自律神経のバランスを整えることが不可欠です。

- ストレス管理:深呼吸やリラックス習慣の導入

- 日中の活動:適度な運動と日光浴で体内時計を整える

- 睡眠環境の見直し:光や温度、寝具の調整

- 食生活の改善:カフェインやアルコールを控える

これらに加えて、神経系のリラクセーションが睡眠の質を向上させることが科学的に証明されています。

クレニオセイクラルセラピー(頭蓋仙骨療法)を取り入れることで、神経のバランスを整え、自然な眠りを取り戻すことが期待できます。