歩くことが支える、健康寿命、メンタル、知能、容姿、発想力

足の専門医である久道克也先生が、歩くことの健康効果や寿命との関係について、医学的な視点からわかりやすく解説しています。

単なる運動ではなく、歩行という日常動作が、私たちの身体機能や脳の働き、さらには人生の質そのものにどれだけ深く関わっているのかを教えてくれる、非常に示唆に富んだ内容です。

引用元:https://www.youtube.com/watch?v=Qrh26pPbUpE

動画のポイント

- 歩行速度と寿命の関係

歩く速度が速い人ほど寿命が長く、特に女性は15歳、男性は21歳も寿命が延びる可能性があると説明しています [07:32]。 - 正しい歩行フォームの重要性

正しいフォームで歩くことで、怪我を防ぎ、歩行効率を高め、長距離を歩くことができると述べています [13:15]。 - 歩行と脳の活性化

歩くことは脳を活性化させ、認知機能やメンタル、創造性にも良い影響を与えることが研究で示されていると説明しています [17:12]。 - 理想的な歩行条件

重心をぶらさず、小股で歩き、かかとから着地し、親指で蹴り出すことを推奨しています [21:51]。 - 足のケアの重要性

土踏まずのアーチや足首の柔軟性を保つことが、健康な歩行のために重要であると説明しています [24:54]。 - 女性特有の足のトラブル

妊娠や出産、更年期など、女性のライフイベントが足に与える影響と、その対策について解説しています [27:39]。

久道先生の動画を拝見して、改めて「歩くこと」がただの移動手段ではなく、私たちの健康にとってどれほど大切なことかを改めて実感しました。

歩行は、筋肉や骨だけでなく、脳や神経まで関わる人間の基本動作。言い換えれば、私たちの身体の調子の良し悪しを最もわかりやすく映し出してくれる動きです。

特に印象的だったのは、「歩く速度が遅い人ほど寿命が短い」というデータ。これはつまり、歩くという行為がどれだけ体の機能と深く関係しているかを示しています。

スムーズに歩ける人は、

- 呼吸や重心のコントロールができている

- 姿勢が安定している(体幹がしっかりしている)

- 足裏でうまく衝撃を吸収している

といった、さまざまな要素が自然と働いています。逆に言えば、歩き方がぎこちない人は、どこかに機能的なズレが生じているサインなのです。

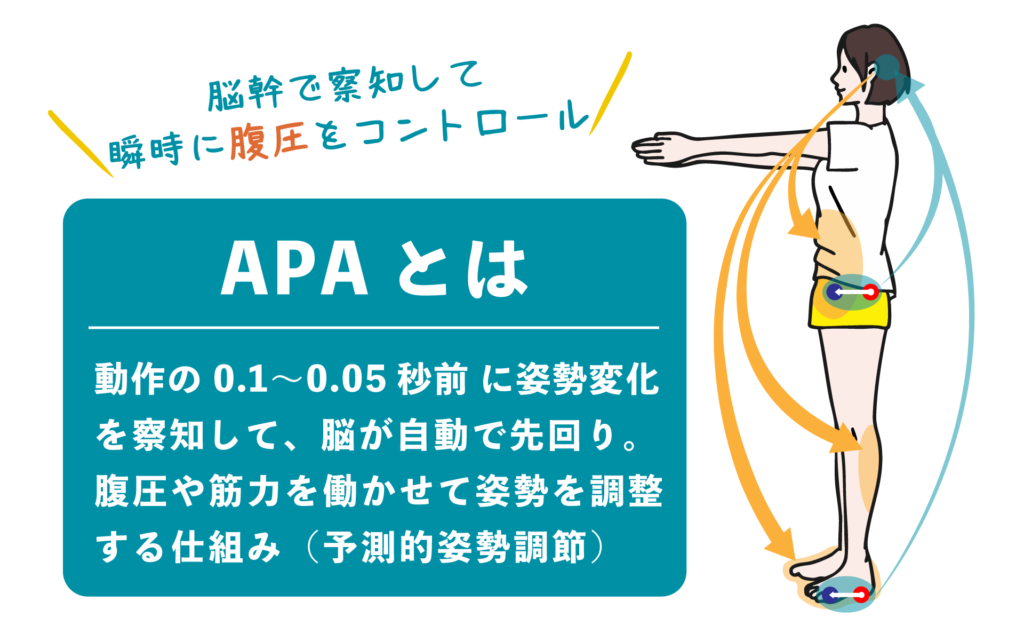

動画で紹介されていた「かかとで着地し、親指で蹴り出す」動きも、ただ形を真似すればいいわけではなく、体全体の連動性や、姿勢を無意識にコントロールする力(APA)がうまく働いてこそ意味を持ちます。

腹圧とAPA(予測的姿勢調整)の役割

腹圧(腹腔内圧) とは、お腹の中の圧力のことで、体幹の安定性を保つために重要な役割を果たします。

私たちの体は、無意識のうちに重心の変化を感知し、姿勢を調整しています。

特に、あらゆる動作の直前には APA(Anticipatory Postural Adjustments:予測的姿勢調整) という先回りの仕組みが働きます。

(Anticipatory Postural Adjustments:アンティシパトリー・ポスチュラル・アジャストメント)

例えば、腕を上げる前の 0.05〜0.1秒前 に脳幹が重心や圧力の変化を感知し、次の動きに備えて体を安定させる調節を行います。もしこの機能が働かなければ、腕を前に出した分だけ重心が前方に移動し、前に倒れてしまいます。しかし、実際には無意識の調節によって姿勢が保たれています。

このような姿勢調整は、呼吸や発汗と同じく 無意識に行われる ものであり、私たちはそれを「当たり前」と感じています。しかし、姿勢が崩れている人は 意識が足りないのではなく、神経のバランスを失い 腹圧が低下 し、体幹の機能が十分に発揮されていない可能性があります。

私たちの脳は、これから行う動作によって姿勢が崩れることを 事前に予測 し、それを防ぐために必要な筋肉を瞬時に働かせます。例えば、歩き出す際には、体が前に倒れすぎないように背中や腰の筋肉が無意識に働きます。この調整を司るのは 脳幹 であり、自律神経とも関わりながら 無意識に働く仕組み です。

また、女性特有のライフイベント「妊娠・出産・更年期」は、骨盤やお腹まわりのサポート力(腹圧)に大きな変化をもたらします。これが足の不調や歩きづらさとして表面化することもあるのです。

だからこそ「歩くことを整える」というのは、体の表面の筋肉を鍛えるのではなく、無意識のうちに体を支えてくれる深部の力を取り戻すことでもあります。

歩行は、健康や寿命といった大きなテーマに直結する、もっともシンプルで、本質的な健康習慣です。

改めて、歩くことを見直すことから始めてみてはいかがでしょうか。

腹圧・体幹・IAP・コア

についての関連記事

- 間違いだらけの腹圧と体幹の常識(IAP/腹腔内圧)

- 腹圧を高める呼吸法!今すぐ出来る腹圧トレーニング

- 腹圧を考える時に欠かせない「APA」の存在

- 朝から気だるい…体幹(腹圧)が働かない朝は「脳疲労」が原因?

- 腹圧を高めるには?日常生活の姿勢の意識は間違い?

- 腹圧を高めて腰痛改善!常に腹圧をかけるのは間違い

- 「腹圧で声量を上げる」という誤解について

- 腹圧を高めるためのストレッチ

- 体幹トレーニングは腹圧や筋肉を意識してはいけない

- 腹圧を下げる方法とは?呼吸と運動で負担を軽減するポイント

- 腹圧ベルト、コルセットの普段使いは効果的?

- なぜ腹圧は低下するのか?赤ちゃんから学ぶ本来の腹圧機能

- コアアプローチ®︎とは

- インナーマッスルトレーニング

- コアを活性化するとはどういうことか?

- 音楽と体幹の関係を探る

- ぎっくり腰は安静にするほど悪化する!?

- 歩行と体幹の関係:コアが導く“正しい歩き方”

- 便秘解消にコア体操|体の中から整える動きの工夫