スポーツ障害の長期化・再発の本当の理由

スポーツ障害は、反復する高強度の負荷によって発生しやすく、特に肘・肩・膝・股関節などの関節付近に集中して起こります。

関節周囲には細かいインナーマッスルや靭帯が存在し、それらは強度が高いわけではなく、過度なトレーニングによって鍛えるにも限界があります。繰り返される加減速や遠心力、衝撃などによって、少しずつ組織が損傷し、やがて痛みとして現れるのです。

また、多くの人は「痛めた部位」に意識を向けがちですが、スポーツは全身運動であり、本当の原因が痛めた場所以外にあることが多いのも事実です。

競技技術よりも

まず体幹とインナーマッスルを鍛える

例えば、野球やバレーボール、ゴルフなどの投球やスイング動作では、全身の回旋運動を遠心力に変え、末端を加速させてパワーを生み出します。

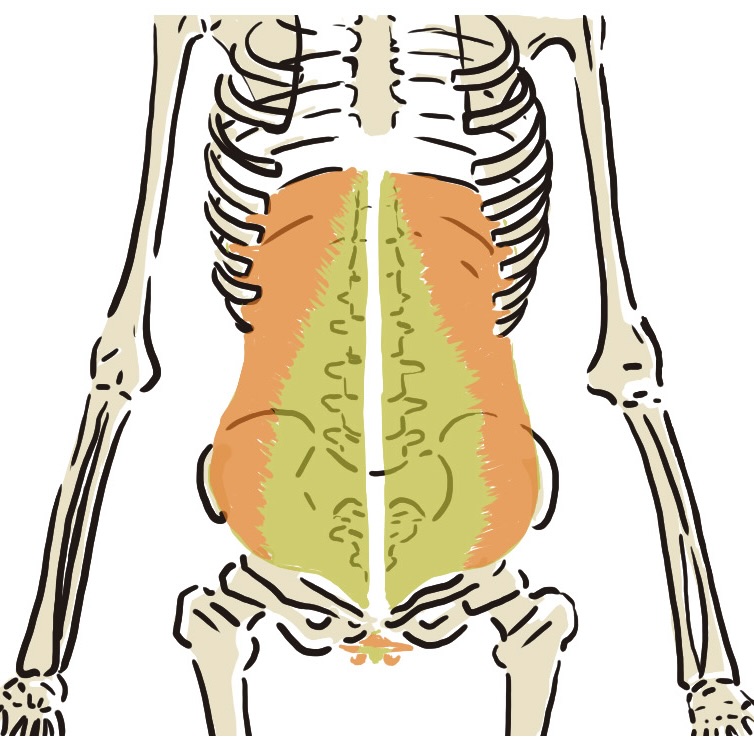

この動作を正しく行うためには、体幹の安定性とインナーマッスルの機能が欠かせません。骨盤・股関節・膝・足部、さらには胸郭や肩甲骨まで、全身がスムーズに連動しなければなりません。

障害が起こるメカニズムの例

- 体幹の不安定性 → 末端部(膝・肩など)に過度な負担がかかる

- 腹圧の低下 → インナーマッスルが適切に働かず、動作が乱れる

- 股関節や肩甲骨の可動性不足 → 力の伝達効率が低下し、局所へ負担が集中

これは、ジャンプやダッシュを多く繰り返す競技でも同様であり、衝撃や負荷を分散するためには、全身のスムーズな関節の動きと体幹の安定性が不可欠です。

スポーツ障害を防ぐには、

まず「体幹」と「腹圧」の活性化

どんなスポーツにも競技特性に応じた技術が存在します。しかし、それらの技術を最大限に活かすためには、体幹が適切に機能し、腹圧が安定していることが前提となります。

- インナーマッスルの活性化がパフォーマンスの土台となる

- 腹圧の安定が関節への負担を軽減し、動作の安定性を高める

- 意識的な動作ではなく、無意識に適切な動作ができる状態を作る

このように、競技スキル以前に「体幹の機能と腹圧の安定」をしっかりと身につけることが、パフォーマンス向上・ケガからの早期回復・予防につながるのです。

スポーツ障害の本質的な対策

スポーツ障害を防ぐには、単に患部をケアするのではなく、体幹とインナーマッスルの機能を見直し、適切な動作パターンを確立することが必要です。

- 痛みのある部位だけでなく、体幹の安定性を高めることが重要

- 腹圧を適切に高めることで、関節の負担を軽減し、力の伝達を効率化

- 競技技術の前に、無意識に適切な動作ができる体を作る

パフォーマンスを高め、長くスポーツを続けるためには、単なる対処療法ではなく、本来の運動機能を取り戻すことが最も重要なのです。