二足歩行がもたらす

リスクと足の重要性

人間の進化と二足歩行のリスク

人類が二足歩行を始めて約400万年が経ちます。直立歩行によって手が自由に使えるようになり、多くのメリットを得ましたが、その一方で体にかかる負担も増大しました。

特に足は地面に最も近く、重力の影響を直接受ける部位であり、全身のバランスを支える土台としての役割を果たしています。この土台が崩れると、姿勢全体のバランスが乱れ、膝や腰、肩、首にまで影響が及びます。

人類が二足歩行を始めて約400万年が経ちます。直立歩行によって手が自由に使えるようになり、多くのメリットを得ましたが、その一方で体にかかる負担も増大しました。

特に足は地面に最も近く、重力の影響を直接受ける部位であり、全身のバランスを支える土台としての役割を果たしています。この土台が崩れると、姿勢全体のバランスが乱れ、膝や腰、肩、首にまで影響が及びます。

二足歩行のメリットとリスク

- 両手が自由になり、道具の使用や精密な作業が可能になった。

- 視点が高くなり、周囲の環境をより広く認識できる。

- しかし、体重の負担が足に集中し、関節や筋肉に慢性的なストレスがかかる。

異常歩行が慢性症状を引き起こす

私たちは成長とともに自然に立ち、歩き始めますが、機能的に正しい歩行を学ぶ機会はほとんどありません。

日常的に何千歩も歩くため、一歩ごとの負担は小さくても、その積み重ねによって体に影響が蓄積されていきます。

歩行時にバランスが崩れると、特定の部位への負荷が増し、自己治癒力が追いつかない状態になります。

そうした負担の蓄積が、外反母趾や偏平足、足底筋膜炎、シンスプリントなどの足の問題にとどまらず、膝痛や股関節痛、腰痛、さらには首や肩のこりへとつながります。

特に、歩行のバランスが崩れることで起こる「代償運動」は、知らぬ間に全身へ影響を及ぼします。

- 外反母趾がある人は、偏平足や膝の内側へのねじれを伴うことが多い。

- それにより骨盤が前傾し、腰が反りやすくなり、腰痛を引き起こす。

- さらに背中が丸まり、首が前に突き出し、肩こりや頭痛の原因となる。

歩行のズレが連鎖的に体の不調を引き起こすため、足元の安定が全身の健康に直結するのです。

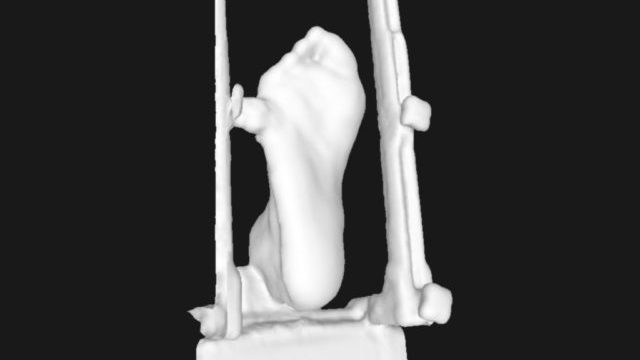

足の構造と全身への影響

足の機能が低下すると、歩行のバランスが乱れ、体全体のエネルギー効率が低下します。

足には、適度に可動すべき関節と安定を保つべき関節が存在しますが、このバランスが崩れると、膝や股関節、さらには腰や背中にまで負担が広がります。

足のバランスが崩れると起こる問題

- 衝撃吸収が不十分になり、膝や腰への負担が増加する。

- 足の不安定さが全身の姿勢に影響を及ぼし、慢性的な痛みを誘発する。

- 足裏の接地が乱れると、歩行時のエネルギー効率が低下し、疲れやすくなる。

足の崩れが歩行時のリズムを乱すことで、全身の姿勢制御にも影響を与えます。歩行は単なる移動手段ではなく、全身のエネルギー効率や運動連鎖に関与する重要な動作であるため、足元からの改善が不可欠です。

足の問題を無視すると治らない慢性痛

長引く慢性痛の多くは、足の機能低下に起因している場合があります。特定の部位の痛みを対処するだけでは根本的な解決にはならず、体の土台である足のバランスを見直すことが不可欠です。

欧米では「足病学」という専門分野があり、足の構造が全身に与える影響を重視した治療が一般的になっています。

足の健康を見直す重要性

- 慢性的な痛みが続く場合、足部のバランスの乱れを疑う。

- マッサージやストレッチで一時的に症状が和らいでも、足の問題が残れば再発する。

- 歩行や姿勢を見直し、足元から全身の調整を行うことが根本的な改善につながる。

慢性的な膝痛や腰痛、肩こりを抱えている場合、局所のアプローチだけではなく、足部のバランスを整え、全身の動きの連鎖を調整することが重要です。歩行時の姿勢制御を見直し、足元から全身のバランスを整えることが、長年の慢性痛を改善する鍵となります。

足元から見直す、健康な身体づくり

二足歩行によって人類は進化の恩恵を受けましたが、その代償として足に大きな負担を抱えることになりました。

歩行の乱れや足の崩れが、膝や腰、肩、首に負担をかけ、慢性的な痛みへとつながります。

慢性痛を抱えている場合、痛みのある部位だけを対処するのではなく、足部の構造や歩行パターンを見直すことが根本的な解決策となります。体の土台である足を正しく機能させることで、全身のバランスが整い、慢性痛の改善につながるのです。